摘要:人类作为顶级杂食动物,其饮食行为充满谜团。对生肉有所畏惧的现象引起了广泛关注。本文探讨了人类对生肉产生畏惧的原因,可能涉及到生物学、文化、心理等多个层面的因素。这一饮食之谜的解析有助于深入了解人类的饮食行为和进化历程。

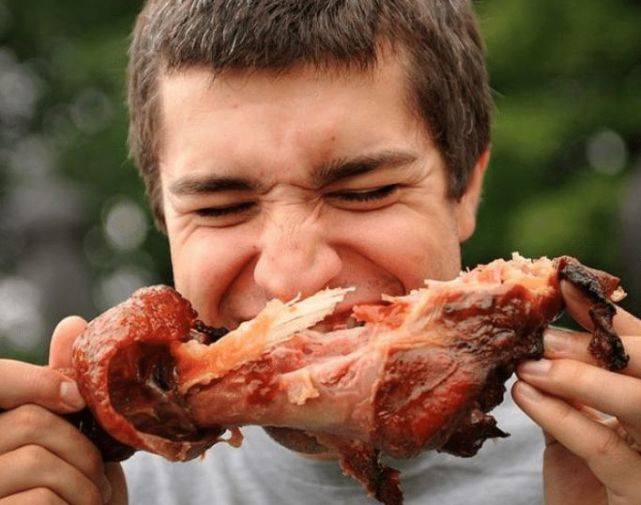

人类作为地球上的一种生物,拥有强大的消化系统和广泛的食性,被认为是顶级杂食动物,本文将围绕人类与生肉的关系,从生物学、心理学、社会文化等多个角度,探讨人类为何对生肉有所畏惧。

人类作为顶级杂食动物

人类是一种高度适应环境的生物,我们的饮食范围广泛,涵盖了植物、动物等多种食物,与其他动物相比,人类的牙齿结构、肠道长度和胃酸酸度都显示出我们是杂食动物的特性,特别是胃酸酸度的强大,使得我们有能力消化各种食物。

胃酸与食腐动物的比较

人类的胃酸酸度接近食腐动物,如熊和某些鸟类等,食腐动物主要食用死去的动物尸体,这对胃酸的强度有很高的要求,理论上,人类有能力直接食用生肉,但现实中却很少直接食用,这看似与我们的生物学特性存在矛盾,实则并非如此。

人类为何连生肉都不敢吃?

尽管人类拥有强大的消化系统,但我们对食物的接受度并非无所畏惧,对生肉有所畏惧的原因主要有以下几点:

1、生物学因素:虽然我们的胃酸强大,但肠道微生物群和其他生理机制对于食物的消化和吸收起到重要作用,某些生肉中的微生物或寄生虫可能对人类的肠道微生物群产生影响,引发不适或疾病。

2、心理学因素:人类对食物的心理反应受到文化、信仰、经验等多种因素的影响,长期以来的生活经验和文化传承使得人类对未加工的食物(如生肉)产生警惕和畏惧心理,这种心理反应在一定程度上保护我们免受潜在的食物风险。

3、社会文化因素:饮食习惯受到社会文化的影响,在人类社会中,烹饪和食物加工已经成为一种文化现象,社会文化因素使得人类更倾向于食用熟食而非生肉。

4、安全性考虑:随着现代生活的发展,食品安全问题越来越受到关注,生肉可能存在细菌、寄生虫等微生物污染的风险,这使得人们更倾向于选择熟食而非生肉。

人类对食物的认知还受到媒体、社交圈等因素的影响,在现代社会,各种信息渠道不断传递关于食品安全和营养的信息,这也影响了人们对生肉的接受度。

未来展望

未来研究可以进一步探讨食物接受度的影响因素,以及如何通过科学的方法提高人们对生肉的接受度,通过对人类饮食行为的研究,我们可以更好地理解人类在食物选择上的复杂性和多样性,这也提醒我们在面对未知食物时保持谨慎和理智,以确保我们的饮食安全和健康,探索更健康、更可持续的饮食方式也是未来研究的重要方向。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号